Bei einem Pouch handelt es sich um ein künstlich geschaffenes Reservoir oder eine Gewebetasche. Wird ein Pouch zur Anlage eines Urostomas verwendet, schafft der Operateur nach der Blasenentfernung aus Darmanteilen in der Bauchhöhle einen katheterisierbaren Blasenersatz. Je nachdem, aus welchen Darmabschnitten dieser Blasenersatz (Neoblase) gebildet wird, unterscheidet man verschiedene Pouch-Operationstechniken.

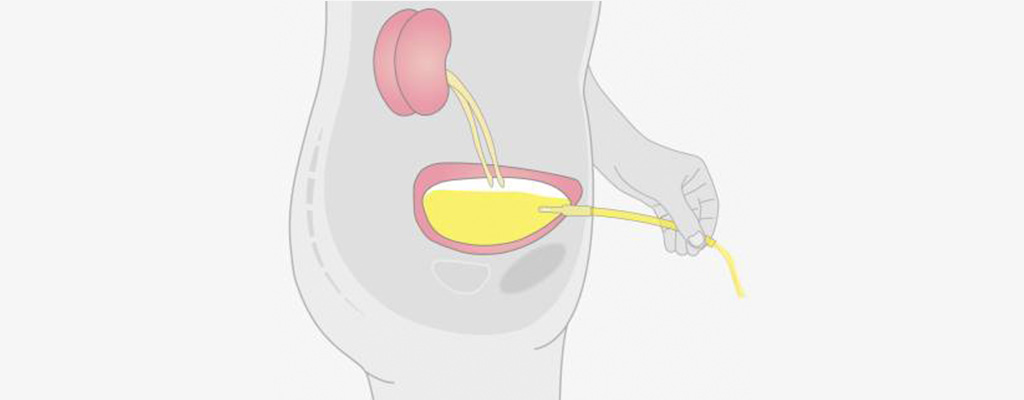

Eine der am häufigsten angewandten und vorteilhaftesten ist der Mainz-Pouch I (oder auch Nabel-Pouch genannt). Beim Mainz-Pouch I wird aus Teilen des Dick- und Dünndarmes ein neues Reservoir für den Urin geschaffen. Meist besteht er zu einem Drittel aus Dick- und zu zwei Dritteln aus Dünndarmanteilen. Das Urinvolumen, das diese Ersatzblase fassen kann, liegt bei 300 bis 600 Millilitern. Dieses neu geschaffene Urinreservoir wird dann, falls noch vorhanden, über den Blinddarm oder ein Dünndarmstück mit dem Bauchnabel verbunden. Durch eine spezielle OP-Technik wird erreicht, dass das Stoma dicht ist und der Urin nicht von selbst aus der Ersatzblase abfließen kann.

Diese Art des Urostomas stellt für die Betroffenen eine sehr komfortable Lösung dar, weil der Nabel-Pouch i.d.R. dicht ist und ihnen ein völlig normales Leben ohne wesentliche Einschränkungen ermöglicht. Voraussetzung für einen Mainz-Pouch I ist allerdings, dass es der Gesundheitszustand der Betroffenen zulässt, die Pflege des Stomas ohne fremde Hilfe leisten zu können.