Wie wird die spastische Blase therapiert?

Bei einer spastischen Blase geht es vor allem darum, den Blasendruck zu mindern und die Blasenkapazität zu erhöhen. Hierfür gibt es konservative Möglichkeiten wie das Blasentraining und eine medikamentöse Therapie mit Anticholinergika. Sollten die konservativen Verfahren nicht den gewünschten Erfolg bringen, gibt es darüber hinaus Möglichkeiten im chirurgischen Bereich. Im Falle einer Bildung von Restharn gilt auch hier der intermittierende Einmalkatheterismus als Standard zur restharnfreien Entleerung der Blase.

Blasentraining

Blasentraining ist eine effektive und einfache Methode, um die Kontrolle über die Blase und das Ausscheidungsverhalten wiederzuerlangen. Das Ziel besteht darin, die Zeitintervalle zwischen den Blasenentleerungen zu vergrößern, um die Blase richtig zu füllen. Dadurch wird der Blasenmuskel trainiert und die Blasenkapazität erhöht, um häufigen Harndrang und Toilettengänge langfristig zu reduzieren. Zu Beginn des Trainings wird die Häufigkeit der Blasenentleerungen protokolliert. Anschließend werden schrittweise längere Abstände zwischen den Toilettengängen angestrebt, idealerweise etwa alle 2 bis 4 Stunden. Die Herausforderung besteht darin, die vorgegebenen Zeitintervalle einzuhalten und dem Dranggefühl nicht sofort nachzugeben. Entspannungstechniken und die Fokussierung auf andere Dinge können in solchen Momenten hilfreich sein.

Medikamentöse Therapie mit Anticholinergika

Im Rahmen einer medikamentösen Therapie werden zur Senkung des Blasendrucks Anticholinergika genutzt. Gebräuchliche Substanzen sind etwa Oxybutynin, Trospiumchlorid, Propiverin und Tolderodine. Die optimale Dosis ist individuell je nach Fall sehr unterschiedlich. Nebenwirkungen dieser Medikamente können in Seh- und Konzentrationsstörungen, Verstopfung oder Mundtrockenheit bestehen.

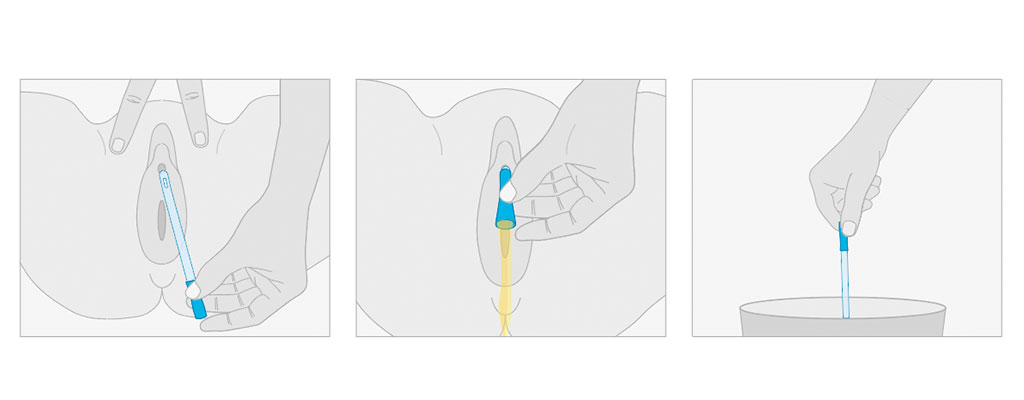

Einmalkatheter

Eine regelmäßige Entleerung der Blase ohne Bildung von Restharn ist wichtig. Das Risiko von Restharn besteht insbesondere bei einer Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie (gleichzeitige Hyperaktivität der Blase und des Blasenschließmuskels) sowie wenn Maßnahmen zur Senkung des Blasendrucks erfolgreich sind und sich die Hochdruckblase in eine Niedrigdruckblase verwandelt. Der intermittierende Einmalkatheterismus ist in solchen Fällen der Standard für die restharnfreie Entleerung der Blase.

„Sie suchen moderne Produkte für Ihre Situation? Hier können Sie schnell & kostenlos eine Experten-Analyse erhalten…“

Carola Eilers, Kontinenz-Beraterin

Zum Produkt-Finder >>

Chirurgische Optionen

Bewirken die konservativen Therapien keine Besserung, gibt es diverse chirurgische Möglichkeiten:

- ein direktes Verabreichen des Anticholinergikums in die Blase über einen Katheter

- Botulinum Toxin (Botox)-Spritzen in den Harnblasenmuskel zur Lähmung der Muskulatur, falls medikamentöse Therapien nicht weiterhelfen

- Eine Blasenvergrößerung (Blasenaugmentation), sofern keine der anderen Therapieoptionen greift. Hierbei wird die Blase mit einem Teil, das vorher vom Dick- oder Dünndarm entfernt wird, erweitert, um den Blasendruck abzusenken und die Speicherfähigkeit zu erhöhen